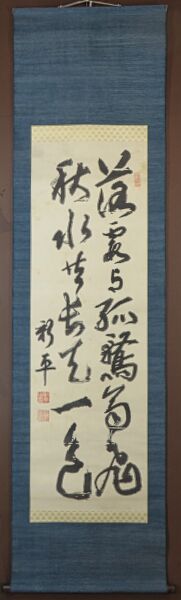

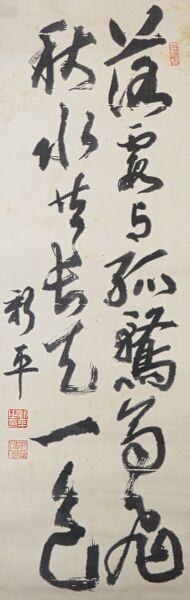

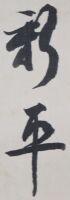

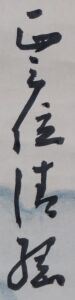

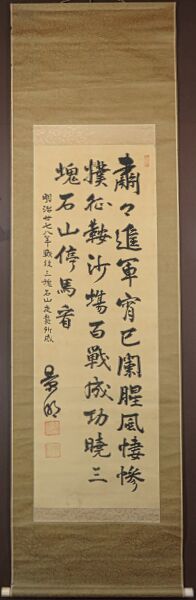

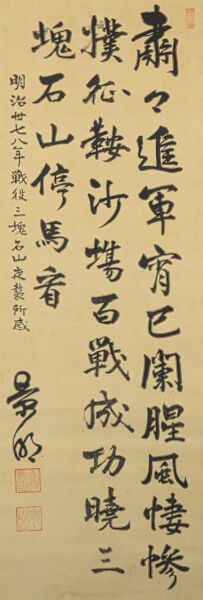

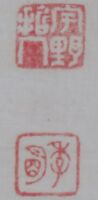

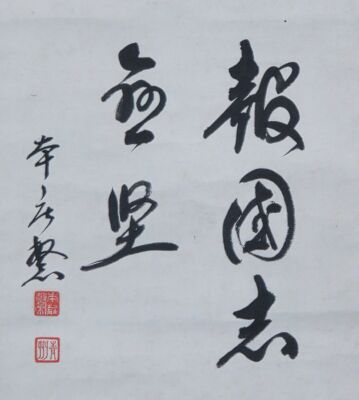

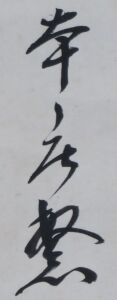

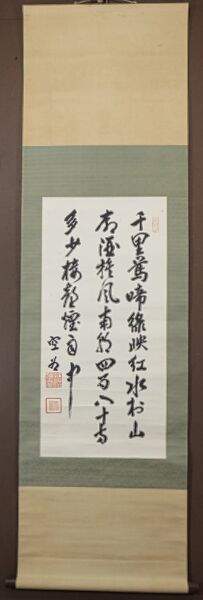

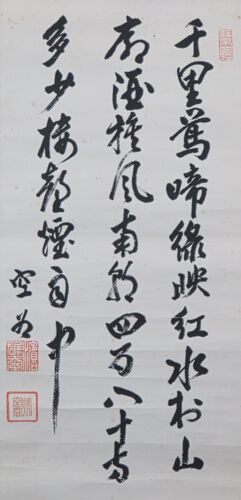

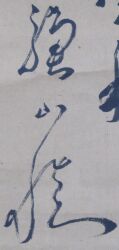

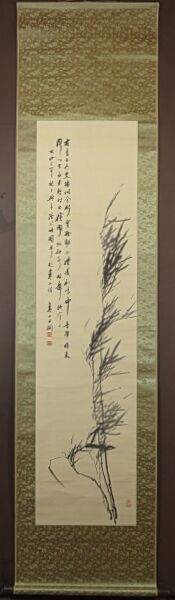

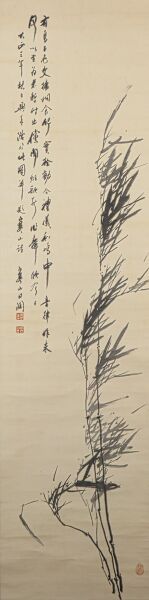

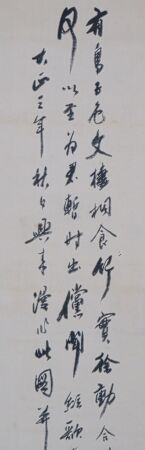

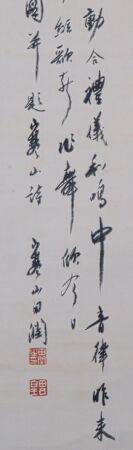

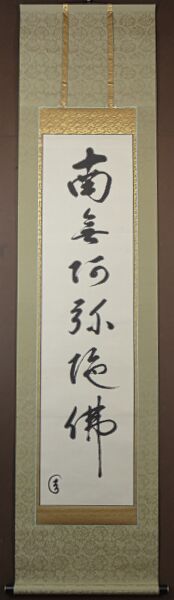

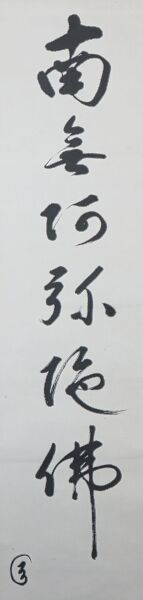

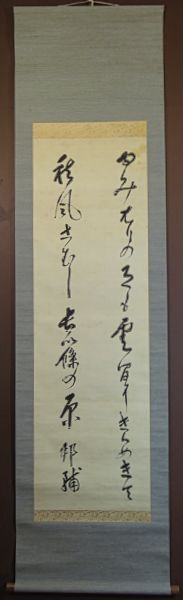

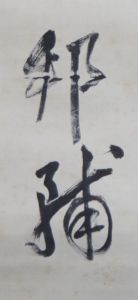

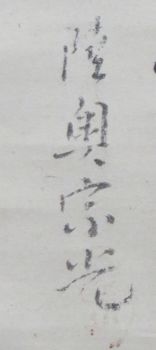

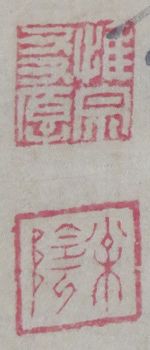

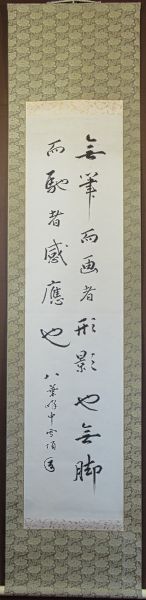

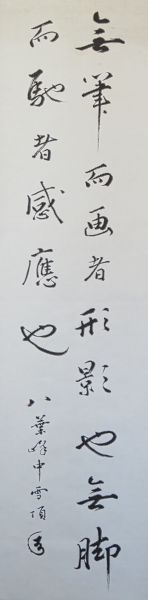

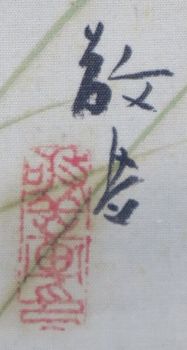

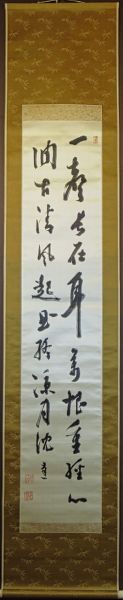

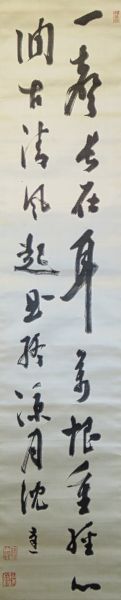

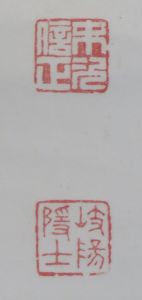

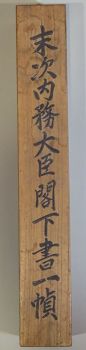

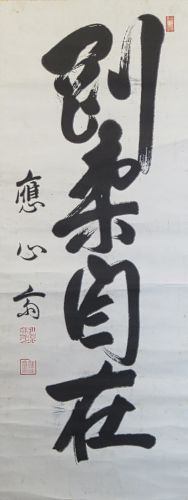

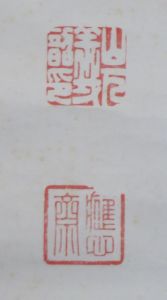

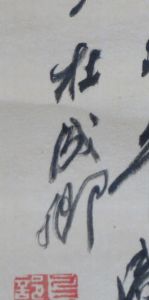

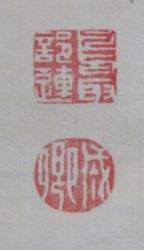

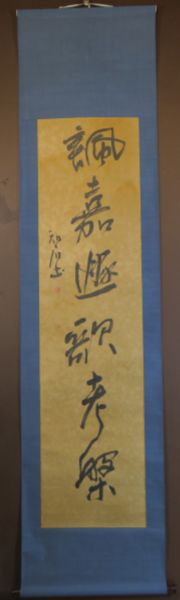

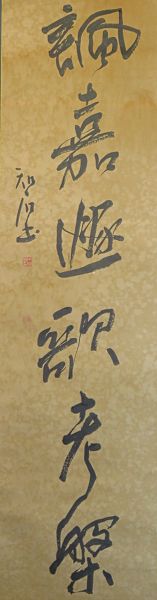

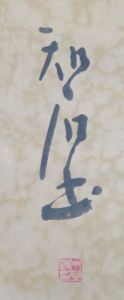

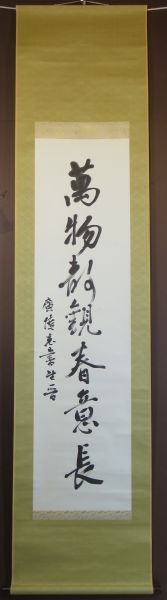

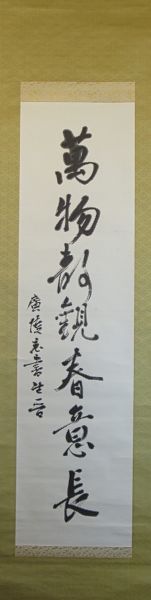

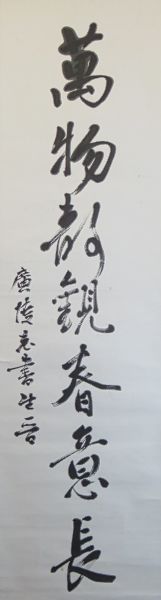

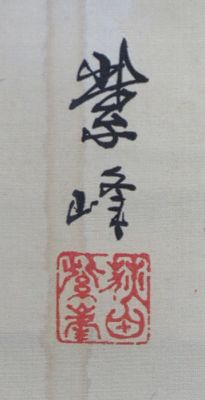

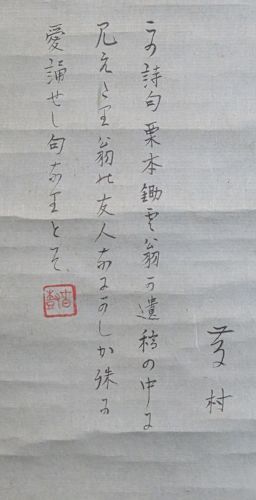

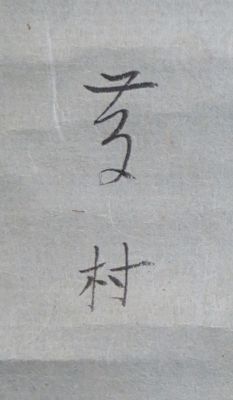

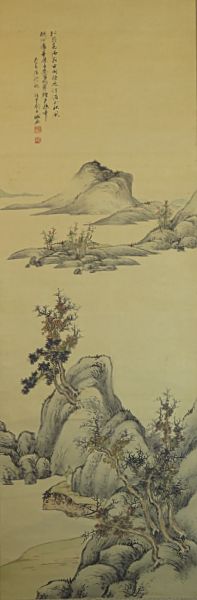

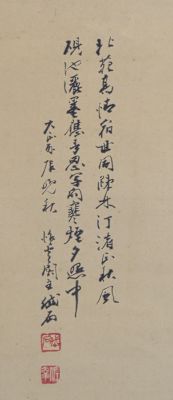

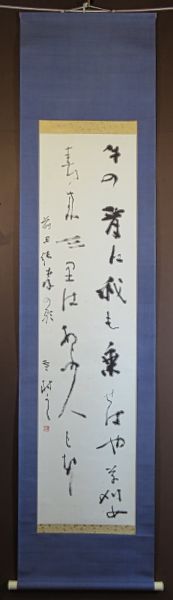

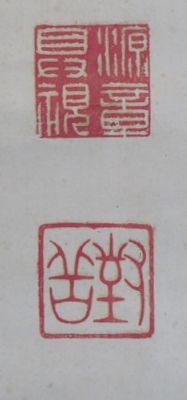

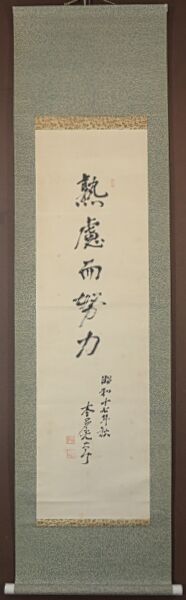

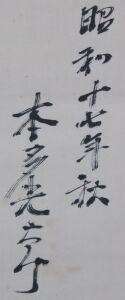

作家名 本多光太郎

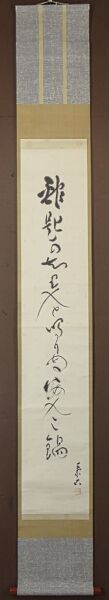

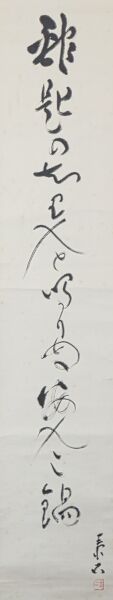

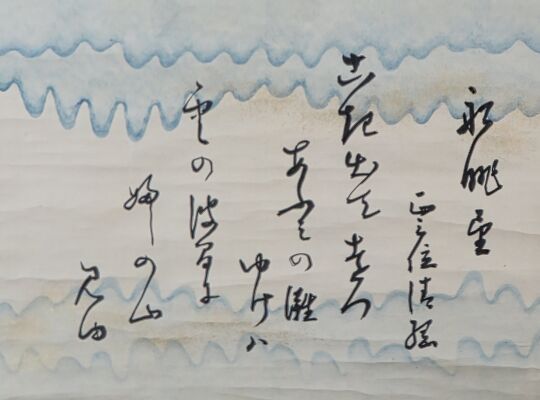

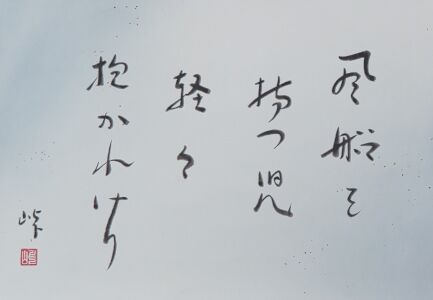

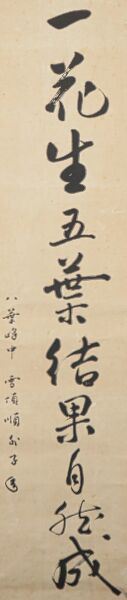

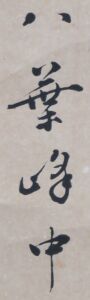

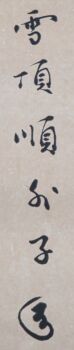

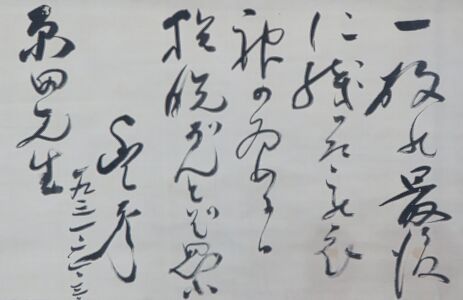

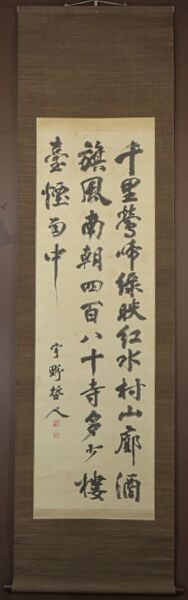

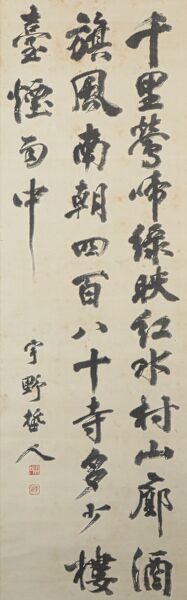

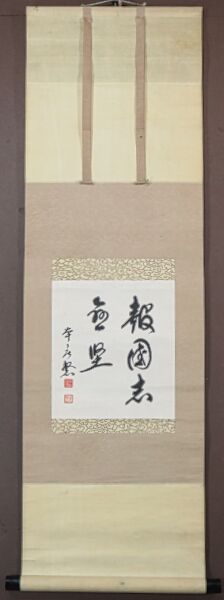

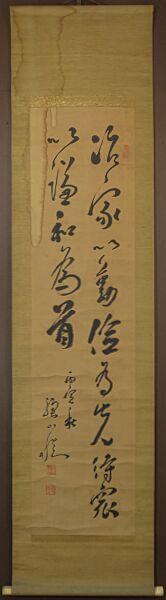

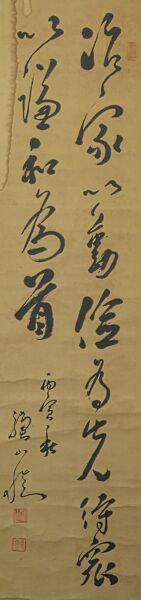

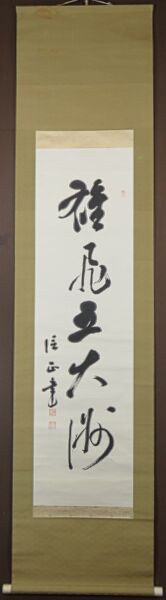

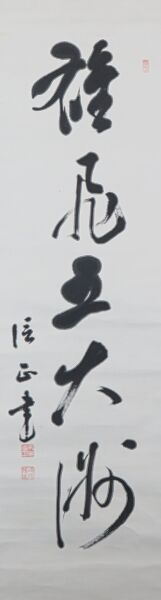

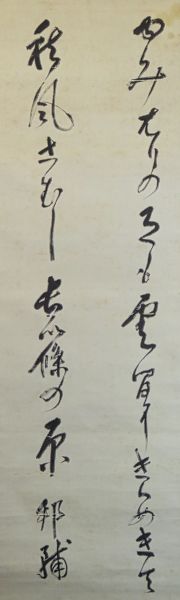

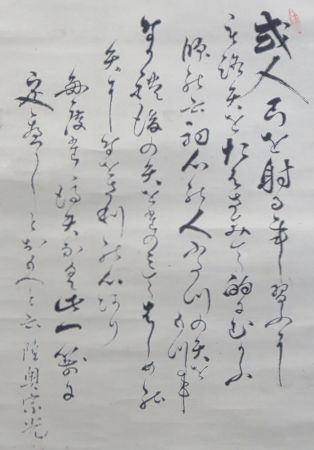

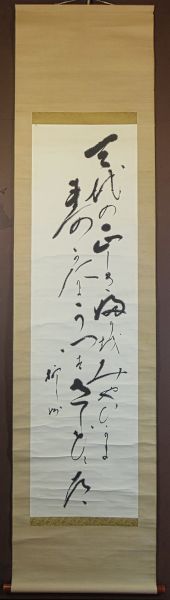

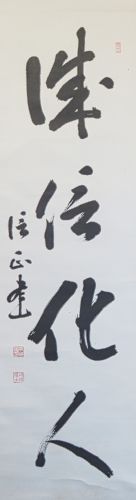

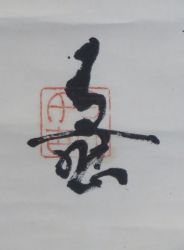

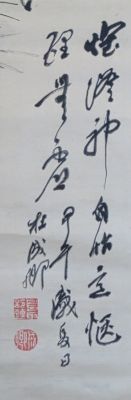

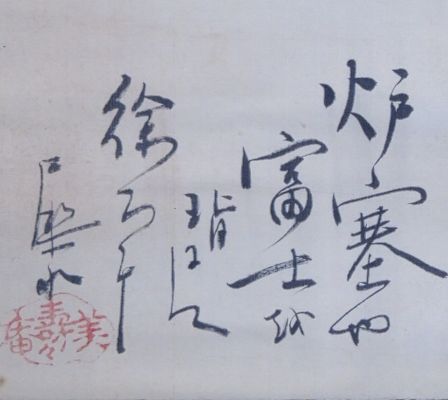

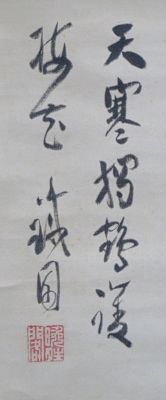

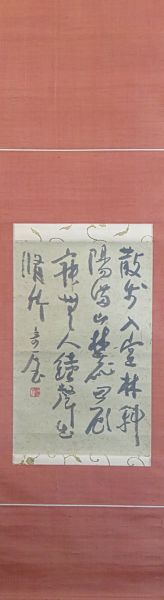

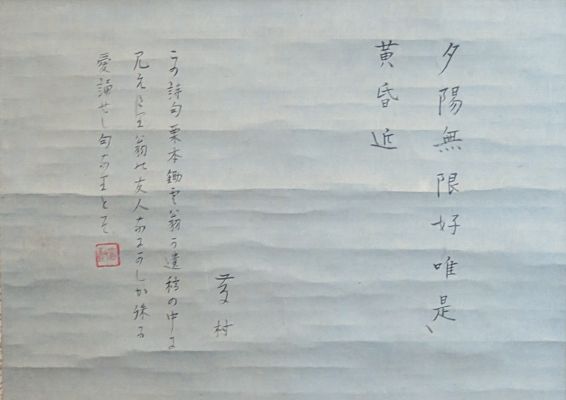

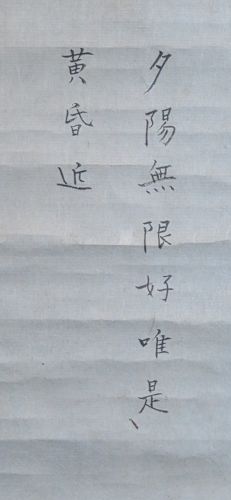

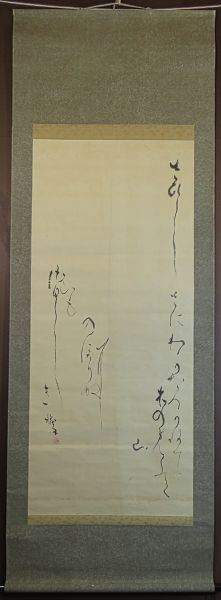

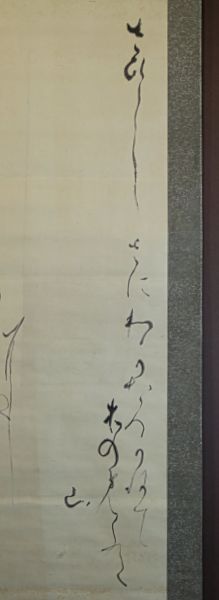

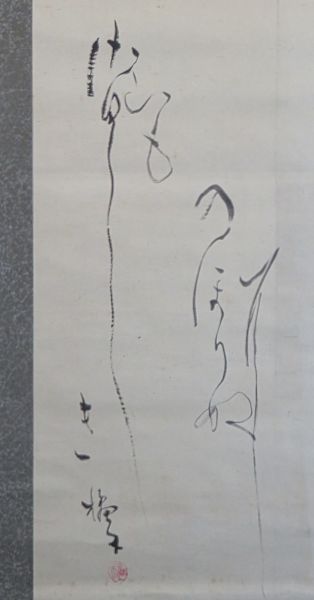

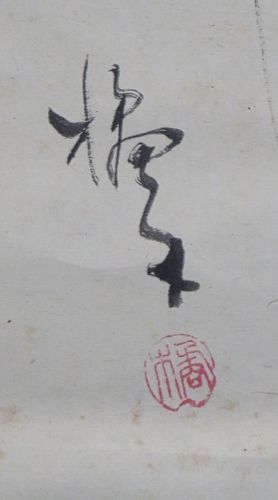

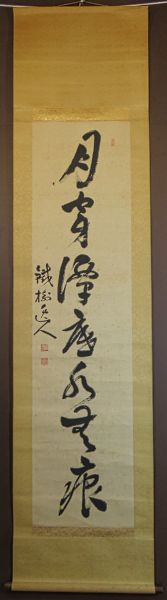

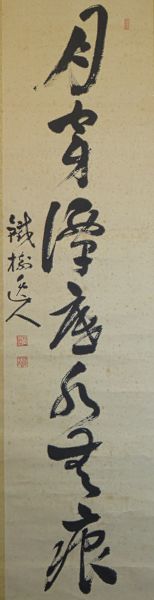

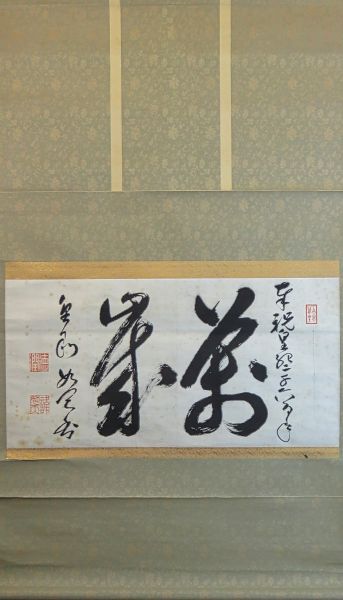

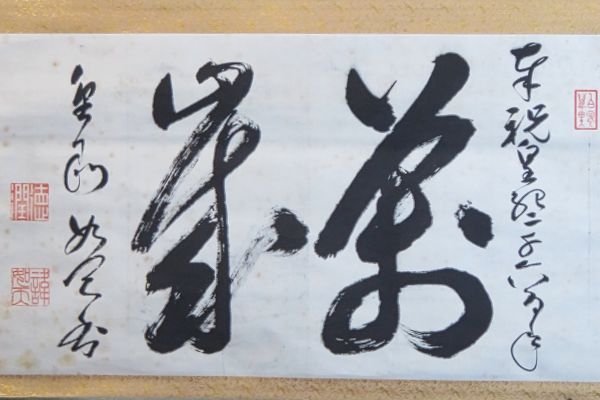

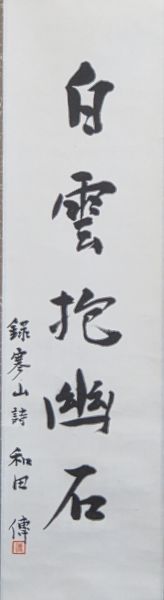

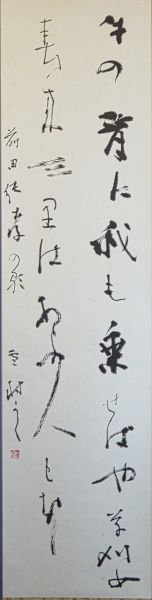

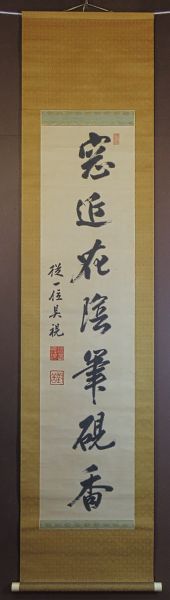

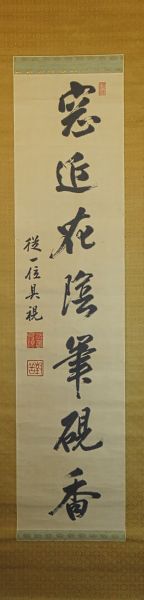

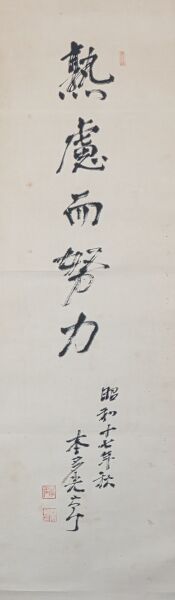

作品名 一行書 「熟慮而努力」

略歴 本多光太郎(ほんだ こうたろう) 明治3年(1870)~昭和29年(1954)

金属物理学者、理学博士。愛知の生まれ。長岡半太郎とともに銅、ニッケル、コバルトなど強磁性

体の磁歪の研究に尽力した。ドイツ、イギリスの留学では物理冶金を修め、元素の磁気係数と温度

変化を研究した。また、強力磁石鋼(KS鋼)を発明するなど物理冶金学の確立などその功績は大きい。

東北帝大理科大学教授、理化学研究所主任研究員、日本金属学会会長、東京理科大学学長などを歴

任した。十大発明功労者の一人に選ばれ、英国鉄鋼協会ベッセマー賞、文化勲章を授与された。

価格 35,000円

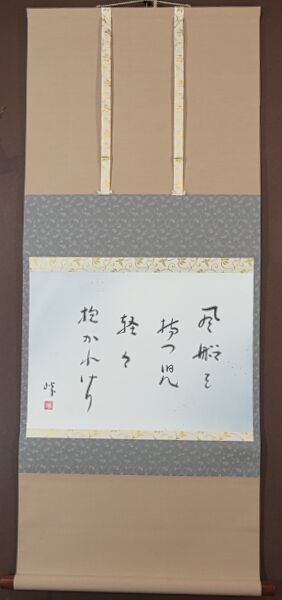

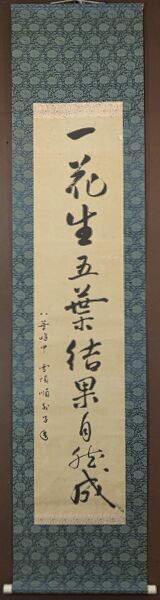

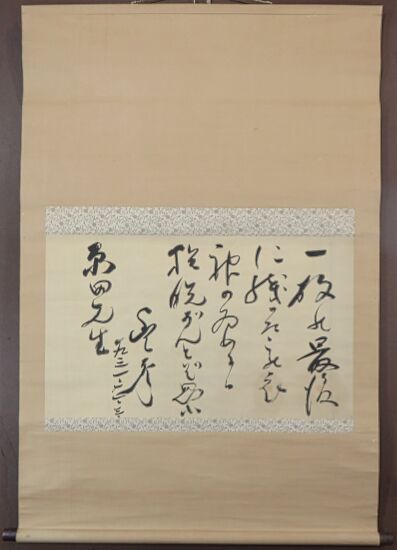

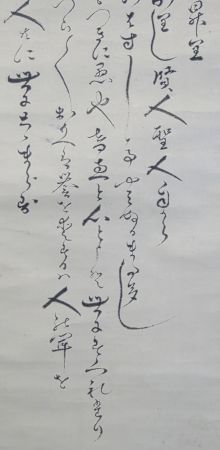

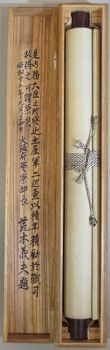

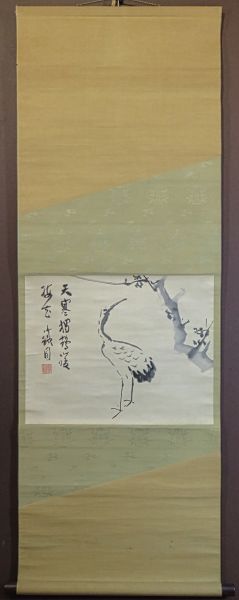

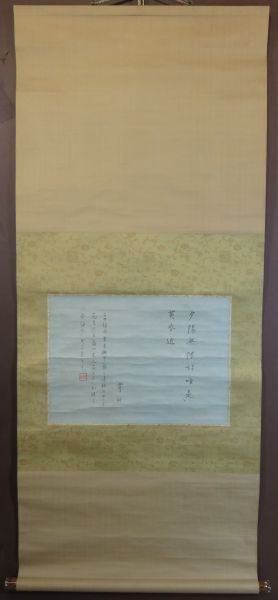

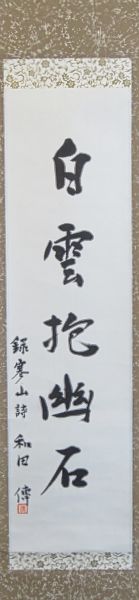

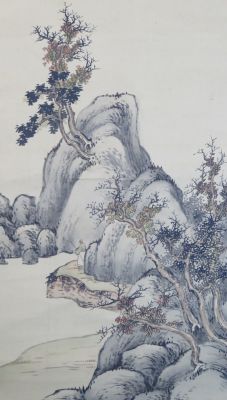

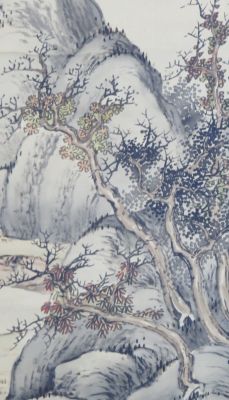

詳細 紙本揉紙表具、軸先陶器

総丈 タテ169.5㎝ ヨコ44.5㎝

本紙 タテ112㎝ ヨコ32㎝

状態 本紙少シミ、オレアリ。