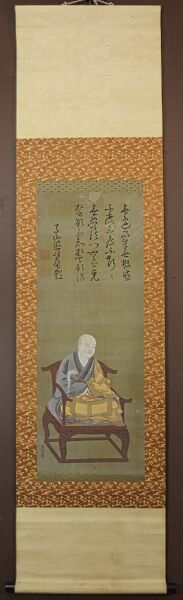

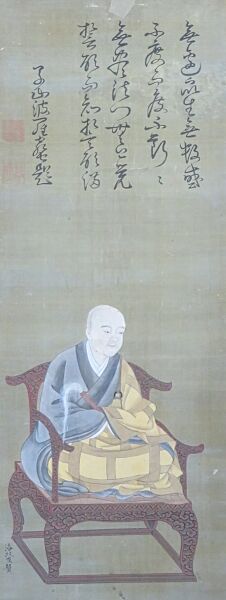

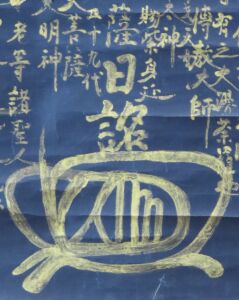

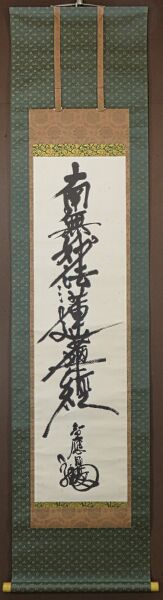

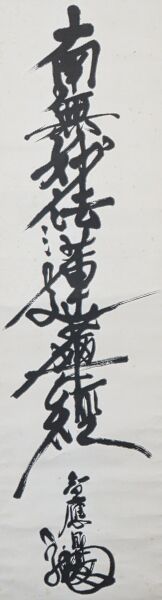

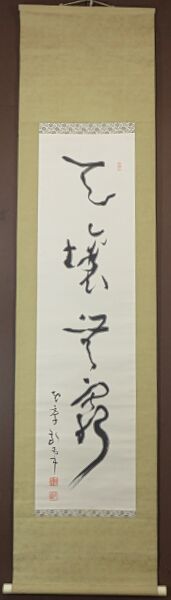

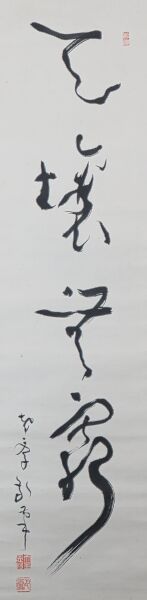

作家名 田中智学

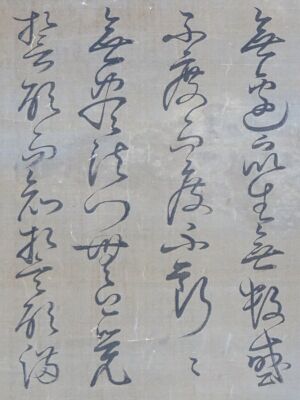

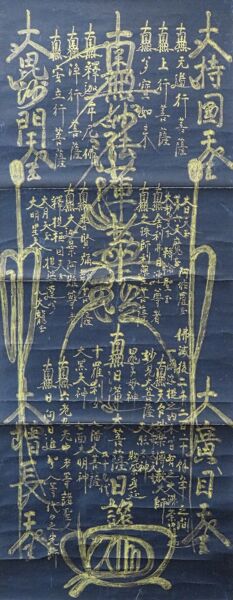

作品名 一行書 「天壌無窮」

略歴 田中智学(たなか ちがく) 文久元年(1861)~昭和14年(1939)

日蓮宗系の在家仏教運動者。江戸の生まれ。名は巴之助。号は巴雷。幼くして父母を喪い、一之江

妙覚寺智境院河瀬日進のもとで得度し、智学と改称した。明治4年(1871)飯高檀林に入る。その

後、日蓮宗大教院に進み新居日薩の薫陶を受けるも、肺炎に罹り退学する。同12年(1879)亡父の

志を継ぎ、離宗還俗した。翌年横浜で蓮華会を結成、同18年(1885)東京に移り立正安国会を設立

した。以降公開講演を開き、機関誌『妙宗』や『日蓮主義』、月刊誌『毒皷』、日刊『天業民報』

など多数の刊行を行った。明治35年(1902)日蓮主義組織宗学「本化妙宗式目」を大成する。大正

3年(1914)国柱会を設立、同12年(1923)立憲養正会を結成する。昭和3年(1928)国体読本『日

本とはいかなる国ぞ』、同7年(1932)国紙『大日本』を刊行する。同10年(1935)『日本国体新

講座』の刊行を開始した。また、同年国体運動のため満州国に渡り、満州国皇帝に「王道の本義十

則」の講演を行った。著書には『仏教僧侶肉妻論』『妙宗式目講義録』『大国聖日蓮上人』のほか

多数ある。

保坂智宙(ほさか ちちゅう) 慶応2年(1866)~昭和15年(1940)

日蓮宗系の在家仏教運動者、国柱会。江戸の生まれ。本名は麗山。号は建寅。7歳のとき日蓮宗貫名

日温の門に入り、日蓮宗大教院に学ぶ。大教院在学中、田中智学の「龍口断刀論」を聴講して入門

する。明治19年(1886)智学の講演「仏教夫婦論」を筆録し、以来智学の命を奉じて正法正義の弘

通に精進する。また、立正安国会会務幹事を務め、本化宗学研究大会では科外講師に任ぜられた。

国柱会常任統務の要職についてからは明治会講師として護法護国の運動に献身した。著書には『日

蓮聖人の婦人訓』『聖典「兄弟鈔」解説』『本化妙宗・信行読本』がある。

価格 150,000円

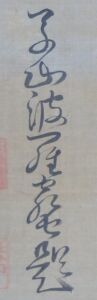

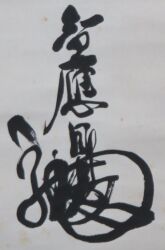

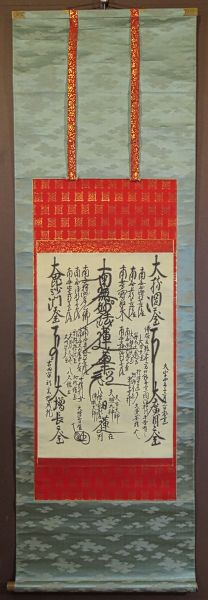

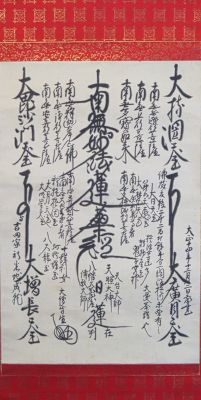

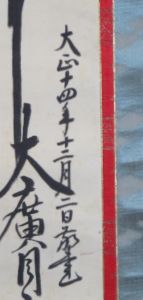

詳細 国柱会保坂智宙による箱書あり。

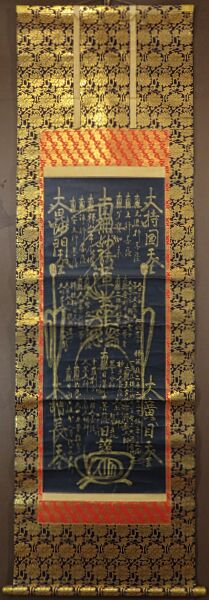

紙本絹装丸表具

総丈 タテ195㎝ ヨコ46㎝

本紙 タテ124.5㎝ ヨコ32.5㎝

桐合箱

状態 少シミ、少オレ。箱一部欠損。